最後,《港九堆填報告》建議醉酒灣垃圾池應不遲於 1971 年年尾改行堆填運作。並以香港主水平基準之上 100 米為最終高度。報告亦建議未來新增的垃圾場應使用堆填運作,並預留晒草灣及馬游塘東兩個選址作堆填之用。結果,政府內部同意先在 1973 年啟用牛池灣選址作堆填之用,其後再啟用晒草灣選址。

1971 年 11 月,土地發展政策委員會 (Land Development Policy Committee) 贊成政府政策應以焚化處理所有港九市區及新市鎮的垃圾,而當時的焚化爐興建計劃應儘速實行,目標在 1975-77 年達成目標。然而,可能《港九堆填報告》中對堆填展現了頗大的信心,亦提出了時間表和九龍多個可作堆填的選址,不少政府部門開始質疑是否應保持以焚化為主軸的廢物處理政策,認為應改以焚化及堆填並行。

1972 年 3 月,在輔政司署屋宇地政科的一次會議中,決定了工務司署應盡快接管醉酒灣垃圾池,並在該處開展堆填的測試。另外,會議提到堆填比焚化更便宜,厭惡性亦可能較低 (less offensive)。工務司署代表指出不應在未確定堆填的表現前,停止興建焚化爐的計劃。時任新界民政署署長黎敦義 (D. C. Bray) 則認為,在得出堆填與焚化的成本比較報告前,不建議在焚化爐的工程上投入更多的資金。

黎敦義在 5 月再次闡述其支持堆填的看法,認為就環境影響而言,焚化爐煙霧的影響非常大、亦會隨風飄散到其他地區,但堆填只會對鄰近的發展區有較大的負面影響。此外,焚化爐需要在空曠的地方興建,讓風吹散煙霧,但堆填區則可以匿藏在山谷之內,關閉後也可以作綠化以改善鄰近環境。黎敦義強調,焚化爐煙霧所造成的環境污染是被各方反對的主因,亦是為何尋找選址時如此困難的原因。東九龍焚化爐在沙田的選址將令整個新市鎮受煙霧籠罩,帶來的後果之大,令興建更多焚化爐的計劃必須受到嚴重質疑 (must be very seriously questioned)。若焚化繼續為本港廢物處理的主要方法,那代表以後每年都需要為一個新焚化爐尋找地方興建,這將是一個沒完沒了的過程。最後,黎敦義指出,晒草灣選址最少能使用到 1981 年,故此在投入資金興建焚化爐之前,政府應有非常多的時間去準備堆填區的工作。若堆填正如《港九堆填報告》般如此理想,那即使焚化爐已準備開始興建,亦應馬上煞停,以保護公眾利益。

6 月時,黎敦義再再次強調其支持堆填的看法,指出假設在未來 20 年共要處理 6 百萬噸垃圾,焚化需要 1.28 億港元,但堆填只需要 3400 萬港元。黎敦義認為,即使平整土地及運輸成本甚高,堆填依然應該成為本港政府的長遠目標。就上述的數字及先前的論據,黎敦義提出了數點建議,而當中有兩點值得留意:

- 因葵涌焚化爐的進度已難以煞停:建議其煙囪高度應作重新考慮,以避免把煙霧乘風直吹青衣各公共屋邨;

- 應停止沙田焚化爐的準備工作:當時計劃尚未安排顧問公司研究,亦未有準確的選址,如有必要在一兩年內可以重新啟動計劃。

相信大家可能都有疑問,葵涌焚化爐先前的進度比東九龍焚化爐慢,為何現時竟然到了無法煞停計劃的地步呢?事實上,各部門正爭論東九龍焚化爐之選址時,葵涌焚化爐已悄然在 1970 年 7 月獲得許可繼續進行準備工作,並在 1971 年立法局財務委員會轄下工務小組委員會之第二次檢討 (PWSC 2nd Review) 中獲升為甲級工程 (Cat. A),預計完工時間仍是 1976 年,而東九龍焚化爐因遲遲未決定選址,最新完工時間已延至 1977 年。

市政事務署署長亞力山大 (D. R. W. Alexander) 反駁,指出焚化爐只要加裝更先進的設備,如靜電除塵技術,便可以解決所謂空氣污染的問題。堆填雖然會以其他物料遮蓋垃圾,但正常情況下只會在晚上進行,因此日間仍然會有臭味及老鼠等問題,未至於十分理想,但承認堆填的確可以接受所有種類的垃圾,包括焚化爐所未能處理的。不過,由於牛池灣選址預計只有 1.25 年的壽命、晒草灣選址尚未真正通過、而醉酒灣垃圾池又需要在 1975 年關閉,亞力山大認為沙田焚化爐的工作必須要繼續,而在證實堆填的實際成效前絕不應停止此計劃。

時任助理輔政司 (土地事務) 班禮士 (Graham Barnes) 則認為,香港同時需要焚化及堆填兩個選項,政府承擔不起棄用任一選項的後果,並指過去香港處理垃圾的方法是一段不光彩的歷史,因過去數年政府把垃圾傾倒於不適當的地方,卻只能僅僅足夠處理眼前的問題。市政事務署亦持相近意見,認為若沙田焚化爐的計劃被擱置的話,將為本港垃圾處理帶來重大的問題,並帶來負面的社會影響。

工務司署則強硬反駁新界民政署署長黎敦義的看法,指出《港九堆填報告》中所預測的堆填區壽命是基於葵涌及第三九龍焚化爐皆如期投入服務。否則,以晒草灣選址為例,其預計壽命將由 1983 年推前至 1977 年。工務司署同意就垃圾運輸而言,東九龍的堆填選址確實比沙田焚化爐較好,但根據沙田未來的人口數字的預測,該署亦基本上可以確定沙田本身也需要一個焚化爐去處理垃圾,所以工務司署看不到任何理由阻撓第三九龍焚化爐計劃繼續進行。故此,工務司署認為當時情況表明政府需要同時以焚化及堆填去處理垃圾。不過,基於當時政府內部對環境衛生及鄉郊污染的關注,工務司署認為焚化應為首要方法,而堆填則為次要。除非新界民政署署長能無窮無盡地提供 (in an unlimited supply) 遠離村落的選址及合適的山谷作堆填之用,否則工務司署將不能接受其以堆填取代焚化的建議。

新界民政署署長黎敦義再再再次重申其支持堆填的立場,反駁指沙田的確在未來需要垃圾處理的設施,但沙田的垃圾處理需求從未被研究,工務司署在這個時間點去暗示沙田焚化爐是為新市鎮發展而設是不誠實的行為 (disingenuous)。他續指,工務司署不應在沒有研究報告的情況下,直接接納會把煙霧傾倒進沙田谷內的焚化爐。黎氏反問工務司署,難道該署認為在沙田谷興建焚化爐會得到各部門一致贊同 (universal approbation)?相比起在晒草灣設置堆填區,沙田焚化爐只會引來更多人的反對聲音。最後,黎敦義認同他不能無窮無盡地提供堆填選址,但亦不能無窮無盡地提供焚化選址,指出香港需要的是一份研究未來 10 至 15 年垃圾處理需求的報告,並需要日後定期進行檢討。

1972 年 9 月,輔政司署屋宇地政科的一份文件闡述了第三九龍焚化爐可能的方向。文件先假設了以下的情況:

- 醉酒灣垃圾池將在 1975 年年尾關閉,關閉前會與 1973 年啟用的牛池灣堆填區一樣,將承載所有超出焚化爐容量的垃圾;

- 葵涌和第三九龍焚化爐分別在 1977 年年中及年尾投入服務;

- 緊急情況下,醉酒灣垃圾池可運作到 1980 年;

文件認為,若在第三九龍焚化爐後再不興建新的焚化爐,那政府就必須要準備好其他垃圾處理的方法。同樣,政府亦要確保在取消第三九龍焚化爐計劃前,其他垃圾處理方法是有效並令人滿意的。如假設的情況屬實,則晒草灣堆填區能開放至 1984 年,連同《港九堆填報告》內的其他選址,則可處理垃圾至 1988 年。倘若沒有第三九龍焚化爐,所有選址共可維持到 1985 年,即壽命減少 3 年。屆時,政府可以安全地假設堆填已被大眾接受,並有其他山谷選址作堆填之用。

然而,問題在於政府不知道堆填會否成功,更不知道公眾會否接受堆填。文件指出,政府可以考慮推遲第三九龍焚化爐的計劃至 1974 年年中,即完成了牛池灣堆填區的評估後,以確保焚化爐的興建是必須的。如果是非必要的,那便可以避免一項既昂貴、又可能造成空氣污染的工程。但是,在這情況下第三九龍焚化爐最早只可在 1979 年年尾完成,比馬上上馬將延遲兩年。總結而言,政府目前有三個方案可選:一是馬上上馬,二是推遲至 1974 年年中才決定,三是馬上取消計劃並全面依賴堆填。

=====

5. 報告出了又如何?

工務司署土木工程處在 1972 年 7 月委託茂盛工程顧問公司 (Maunsell) 對沙田焚化爐進行可行性研究。3 個月後,茂盛於 10 月發表了《沙田焚化爐報告 (第三九龍焚化爐)》(Report on Shatin Incinerator (Third Kowloon Incinerator))。報告中主要圍繞著四個位於沙田谷西南端的選址,而當中的 Site P 則是報告中的建議選址:

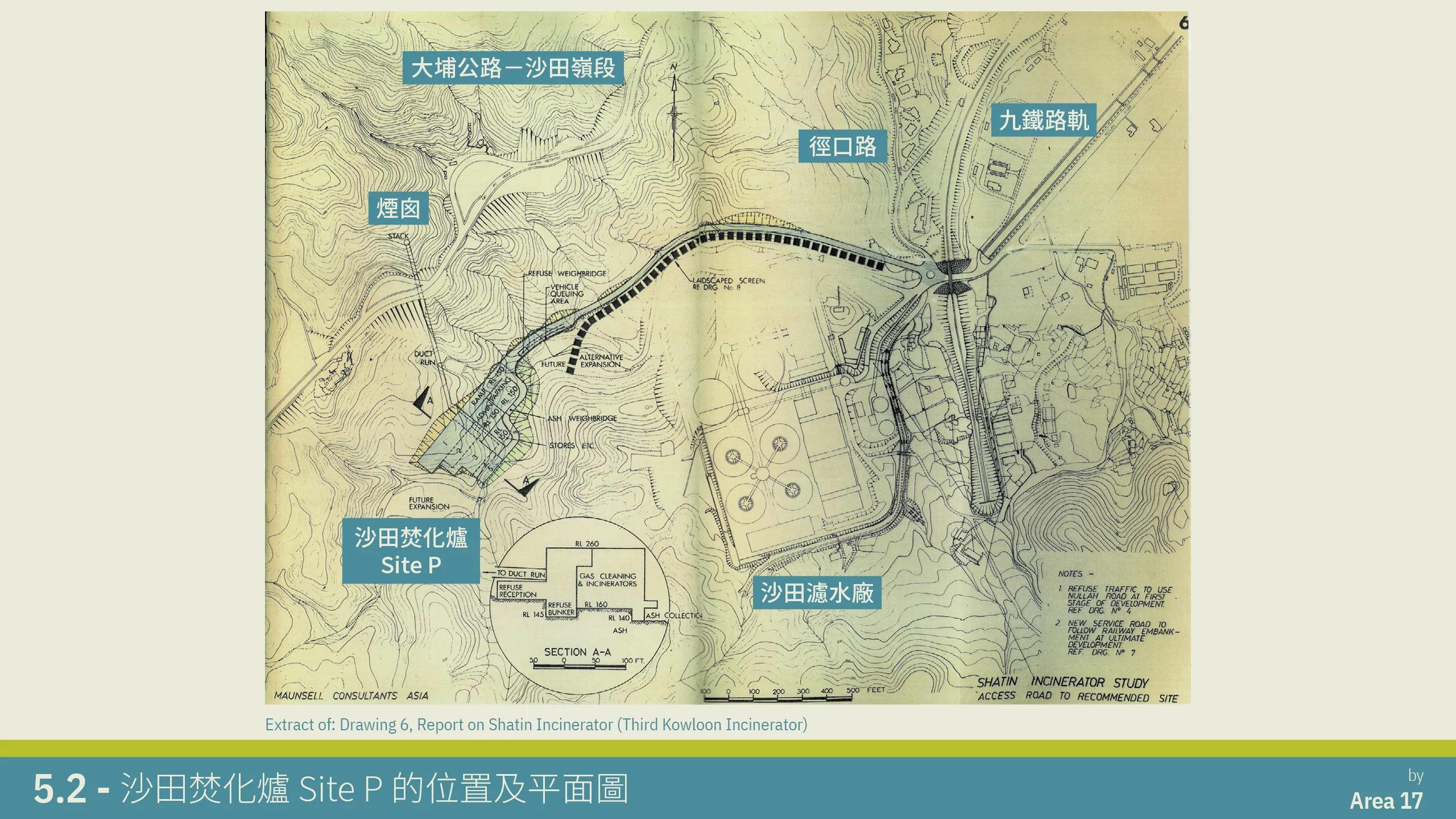

Site P 位於沙田濾水廠的後方、現青沙公路收費廣場之下的山谷中。為了盡量吹散排放物,並避免排放物污染九龍水塘一帶的食水設施,煙霧排放需要維持在高於沙田谷群山的平均高度。基於以上原因,煙囪的高度因而需要增加。煙囪的設計頗為獨特,為分離式設計:在焚化爐下方先興建一條約 270 米長的上傾式管道 (inclined duct run),到達大埔公路-沙田嶺段西面山坡之後,再興建一條約 107 米高的垂直煙囪。這樣號稱會比直接在焚化爐上興建一條約 198 米高的煙囪便宜。顧問提到,其他發電廠曾經採用這種分離式煙囪設計,但在焚化爐上應用則全球未有先例。分離式煙囪還有其他好處,就保護沙田谷的景觀而言,分離焚化爐及煙囪可令兩者各自更易融入鄰近景觀,並認為大埔道的駕駛者不能同時間看到焚化爐及煙囪,而從遠處看因兩者皆會被山坡及綠化所掩蓋,市民亦應難以把兩者連繫在一起。

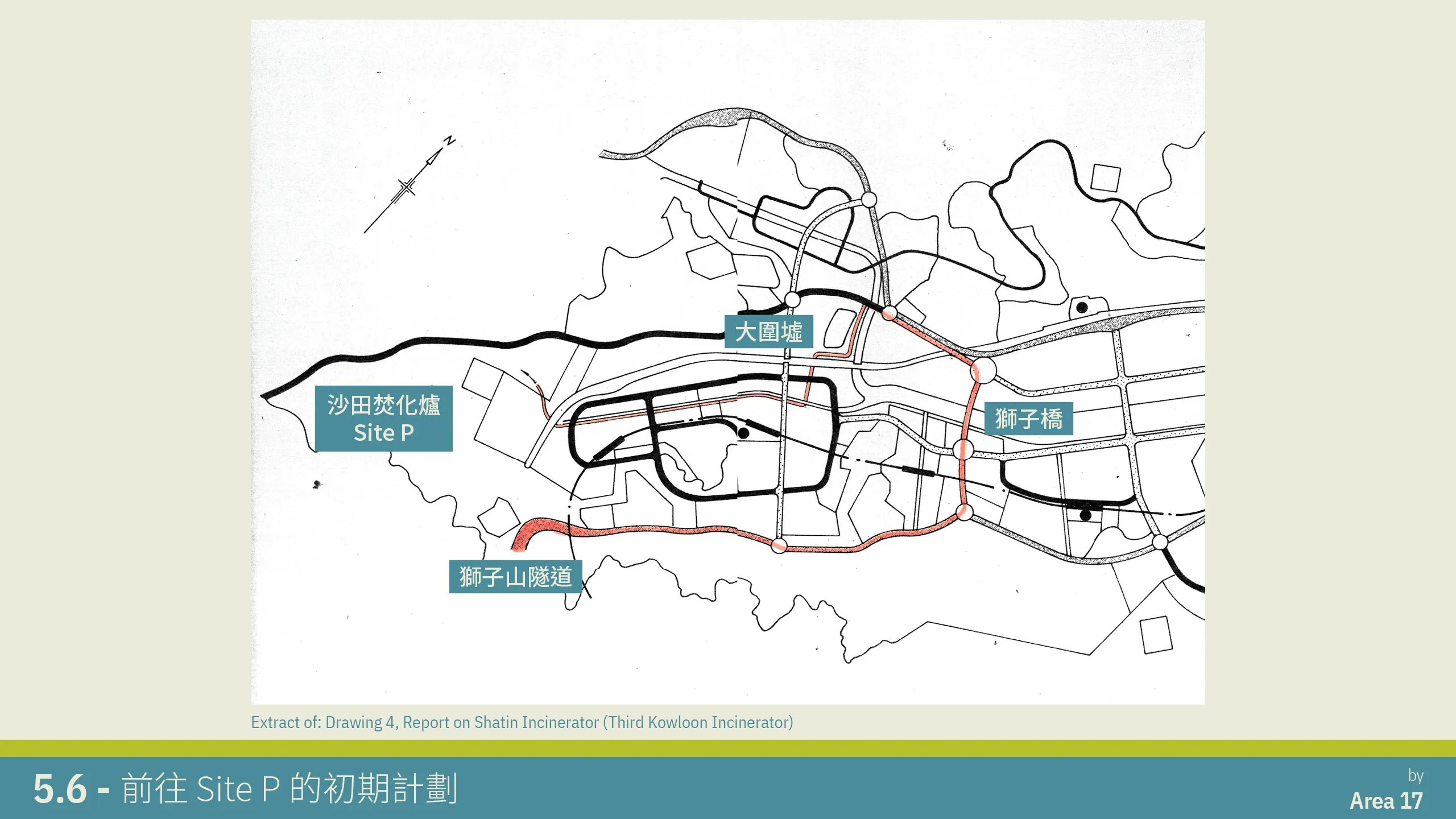

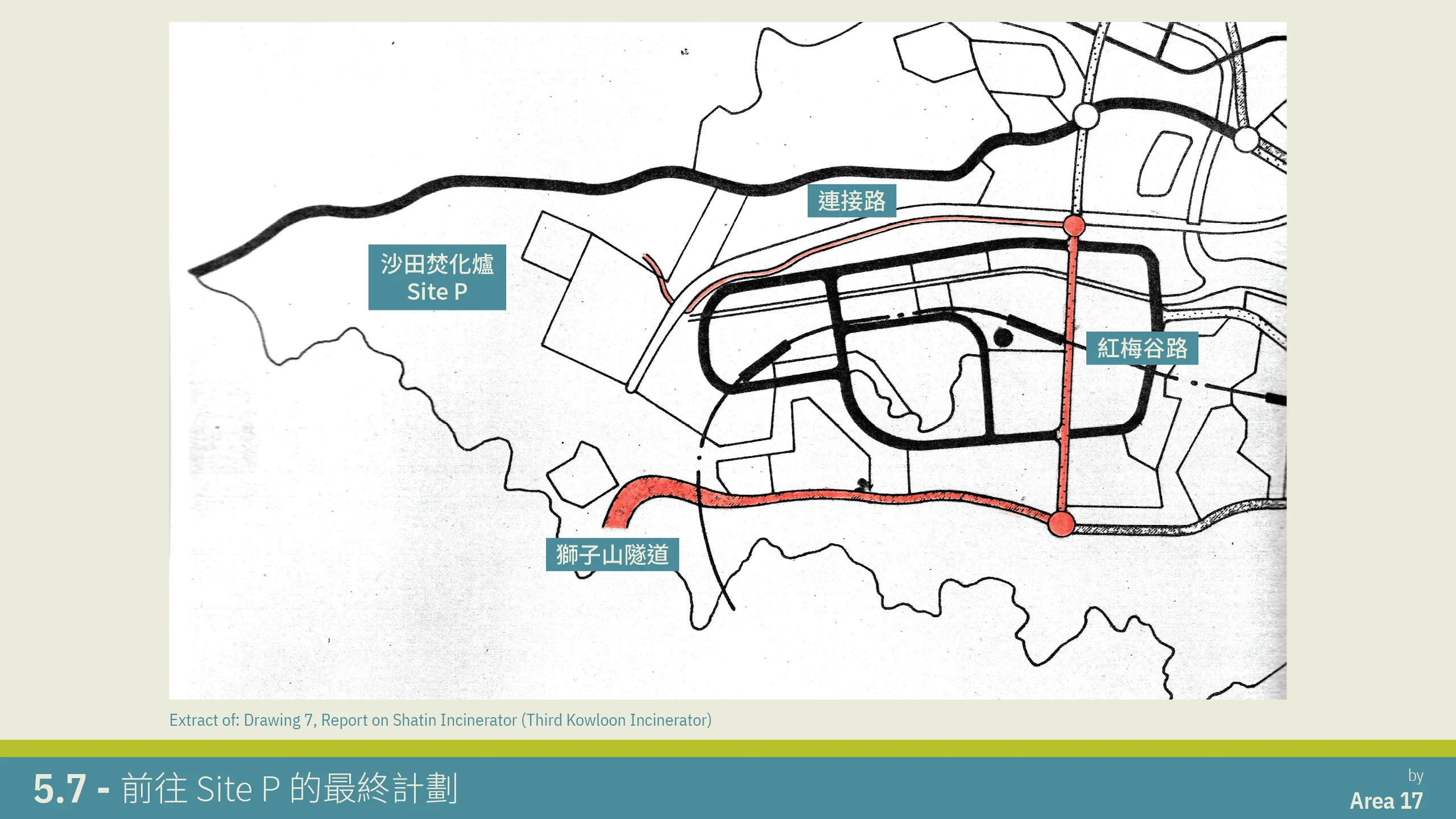

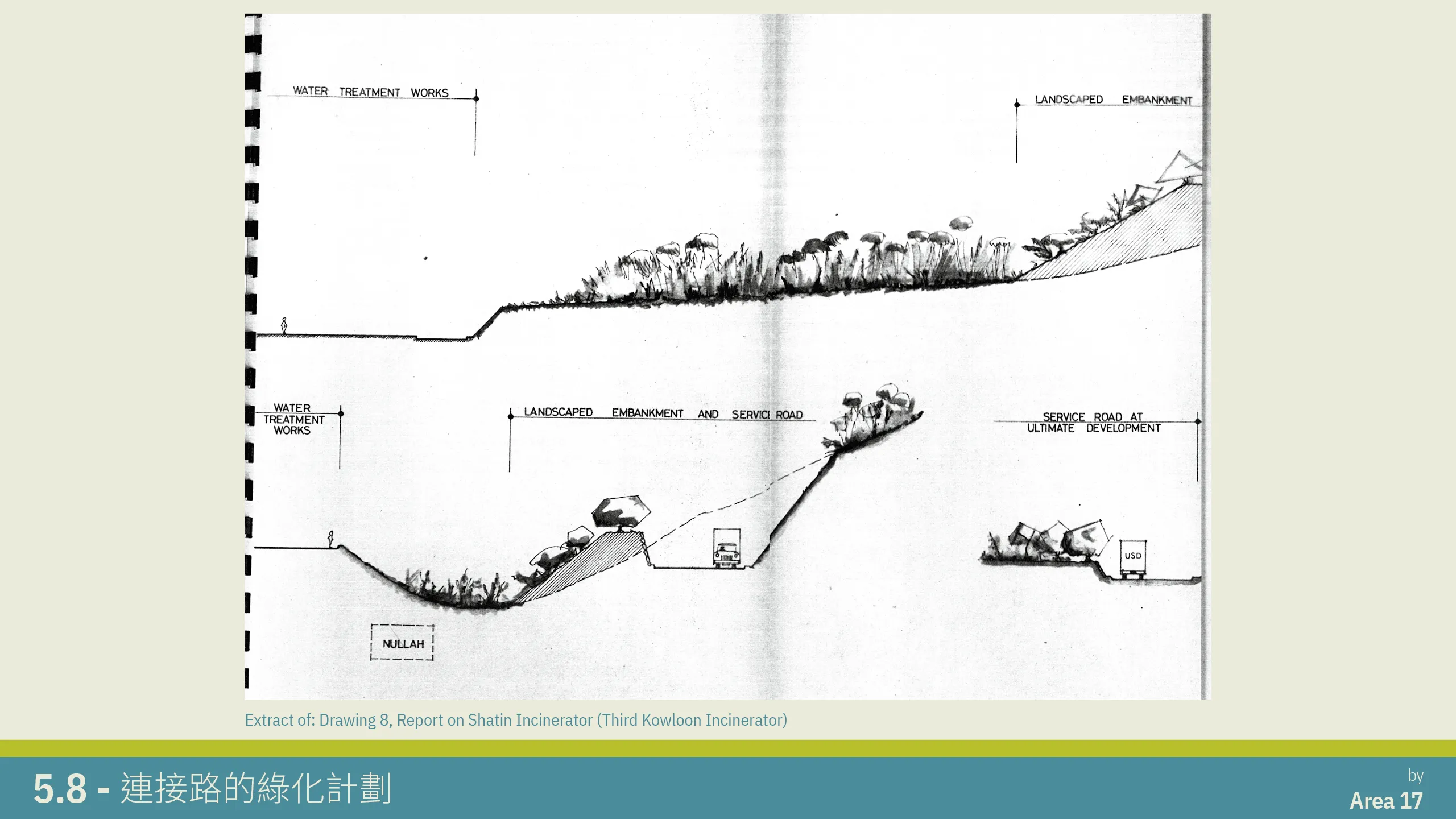

至於前往 Site P 的方式,初期需要先途經獅子橋及大圍墟前往,之後則可使用紅梅谷路及新建的連接路,約與九廣鐵路的路軌平行。連接路亦會進行綠化,以改善周邊環境。

在 1972 年內部傳閱的分區計劃大綱圖 (Outline Zoning Plan) LST/59A 亦能見到沙田焚化爐選址的蹤影,選址特別劃成第 49 區:

對於《沙田焚化爐報告》,各部門似乎沒有太多的意見。水務處初期更原則上同意報告內容,但後期則以焚化爐選址太接近沙田濾水廠而提出反對。皇家天文台則表示,報告中以尖沙咀天文台及啓德機場的風玫瑰圖 (wind rose) 為沙田作分析並不適合,但因當時對沙田谷的氣象理解甚少,因此同意未來將要在沙田進行一次氣象調查以獲取更多資訊。皇家天文台其後在其他討論中透露,就氣象角度來說,沙田谷是全港最易受煙塵及空氣污染影響的地區,谷內空氣亦不流通,焚化爐排出的污染物只會停留在沙田西南端的發展區而難以散去。

在其後的近一年半間,各個部門都似乎無意跟進第三九龍焚化爐這個計劃,估計可能是等待評估堆填成效的結果,再視乎情況是否繼續進行此計劃。1973 年 3 月,比原定計劃延遲了一年多後,醉酒灣垃圾池正式改行堆填運作,其後效果頗為良好。至於原定作堆填評估的牛池灣堆填區,則未能在 1973 年預期啟用。

=====

6. 焚化爐就此落幕 (?

1974 年 6 月,茂盛工程顧問發表了另一份報告-《香港固體廢物處理報告》(Report on Disposal of Solid Waste in Hong Kong)。這份報告是如何出現的呢?上文曾經提到,與第三九龍焚化爐同期的焚化爐計劃,除了正在興建中的葵涌焚化爐外,還有位處港島的柴灣焚化爐。由於柴灣位於啓德機場的東面,因此自然地也遭到了民航處的強烈反對。因柴灣計劃未能找到其他合適的選址,導致港島的廢物處理陷入僵局。1972 年立法局財務委員會轄下工務小組委員會之第二次檢討 (PWSC 2nd Review) 中,柴灣焚化爐計劃安排了茂盛工程顧問進行研究,嘗試在港島尋找焚化爐選址及其他可行的廢物處理方法,柴灣焚化爐計劃隨後被升為乙級工程 (Cat. B)。其後,在 1973 年政府內部認為,因香港有需要整體對廢物處理政策進行一次研究,柴灣焚化爐的報告應把研究範圍拓展至全港,而非只限港島。就此,原先研究柴灣焚化爐的項目便變為了這份《香港固體廢物處理報告》。

茂盛提到在編寫這份報告之時,獲得了觀察醉酒灣堆填區 (Gin Drinkers Bay Landfill) 運作的機會。當時醉酒灣已轉用堆填方式運作約一年,每日可接受 2000 噸的垃圾,整體效果理想。與先前在《沙田焚化爐報告》的意見相反,茂盛認為現時以堆填方式處理東九龍的垃圾已是非常可行,不一定要如原先計劃般興建沙田焚化爐去處理垃圾。此外,茂盛預計在 1984 年時本港將有 45% 的垃圾以焚化的方式處理,因焚化可大幅度縮減垃圾體積 (maximum bulk reduction),茂盛認為這提供了一個機會去考慮使用其他較便宜的方式處理餘下 55% 的垃圾。最後,茂盛建議應放棄沙田焚化爐計劃,而在葵涌焚化爐之後亦應暫停 (temporarily suspend) 全港的焚化爐興建計劃,變相改以堆填為主要的廢物處理方法。沙田焚化爐,又稱東九龍焚化爐及第三九龍焚化爐的計劃,在政府接納報告內的建議後正式落幕。

至於在分區計劃大綱圖被預留的第 49 區,日後仍保留在 1978 年 8 月向公眾展示及正式刊憲的 LST/69 中,並劃定為「政府/團體/社區」用地,但分區的形狀由正方形改為扇形,相信與《沙田焚化爐報告》中 Site P 的設計有關。其後,在 1993 年 12 月刊憲的 S/ST/6 中,第 49 區和相鄰的第 9 區一同被改劃為「其他指定用途」並註明為「濾水廠」用地。實際上,在 2022 年 11 月最新刊憲的 S/ST/36 中,依然保留著第 49 區的扇形劃區,可說是沙田焚化爐計劃唯一留下的蹤跡。

《香港固體廢物處理報告》發表後,並沒有影響其他正在興建中的焚化爐計劃。荔枝角焚化爐 B 廠早在 1974 年 4 月完工並投產。堅尼地城焚化爐第五機組則在 1975 年 11 月投入服務。最後的葵涌焚化爐則在 1978 年 10 月落成啟用。醉酒灣堆填區在改用堆填的 6 年後、葵涌焚化爐落成 1 年後,在 1979 年正式關閉,較文首政府內部建議在 1966 年關閉的時間表足足延遲了 13 年之多。

《港九堆填報告》中的 7 個選址,當中牛池灣堆填區率先在 1976 年啟用,其後晒草灣和馬游塘西堆填區分別在 1978 年及 1979 年開始接收垃圾。至於另外的 4 個選址,則沒有被政府採納。

最後,在 1989 年 6 月 5 日,亦是世界環境日當天,香港政府發表了《白皮書:對抗污染莫遲疑》(White Paper: Pollution in Hong Kong - A time to act)。白皮書中指出,焚化爐所排放的煙霧及廢氣日漸引起公眾的關注和投訴。就此,香港長遠的廢物處理政策將改以三個策略性堆填區作主軸,分別位於稔灣、打鼓嶺及將軍澳。同時,先前興建的焚化爐亦將會分期退出服務並拆卸。葵涌焚化爐成為最後一個運作的焚化爐,在 1997 年正式關閉。在 2008 年,葵涌及堅尼地城焚化爐分別被拆卸。

香港的焚化爐之路本應就此落幕,但在白皮書公佈的 24 年後,政府在 2013 年提出在石鼓洲人工島興建新的垃圾焚化爐,名為 I · PARK1。2022 年再次提出在屯門曾咀興建另一座 I · PARK2。I · PARK1 預計將會在 2025 年投入服務,亦即是在告別葵涌焚化爐 28 年後,垃圾焚化爐再次與香港市民見面。至於新一代焚化爐的排放表現,就讓我們拭目以待。

=====

7. 參考資料

Plan - LK 11/59C

Plan - LK 15/22R

Plan - LM/75C

PWD Sketch - 523

O.Z.P. - LST/47

O.Z.P. - LST/59A

O.Z.P. - LST/69

O.Z.P. - S/ST/6

O.Z.P. - S/ST/36

Civil Engineering Office, Public Works Department (1971), Report on Refuse Disposal by Controlled Tipping at Gin Drinkers Bay and Alternative Sites in Kowloon and Hong Kong.

Government Gazette (1972-01-28), G.N. 248 in Gazette No. 5/1972, Urban Services Department.

Hong Kong Government (1989-06-05), White Paper: Pollution in Hong Kong - A time to act.

Maunsell Consultants Asia, William Holford & Partners (1972), Report on Shatin Incinerator.

Maunsell Consultants Asia (1974), Report on Disposal of Solid Waste in Hong Kong.

Public Works Department (1965), Report on Development at Sha Tin.

最後感謝歷史檔案館、土木工程圖書館、HKUL Special Collections 的職員,以及協助校對的各位朋友。

=====

8. 後記

Area 17 依個計劃終於迎來一週年紀念,首先多謝各位讀者嘅支持。原先只係對沙田規劃背後嘅故事有啲興趣,之後發現有啲題材想繼續研究落去嘅時候,網上根本冇資料可以入手,最後就開始喺翠屏刨政府檔案。睇檔案嘅時候,發現有更加多嘅題材值得跟落去研究,結果就係一發不可收拾...... 一開始只係想透過睇檔案解答一啲關於沙田規劃嘅疑問,不過後期發覺既然放咗咁多時間同心機去做研究,不如自己寫文章同大家分享一下研究嘅成果,到而家竟然不知不覺就一年。

沙田焚化爐嘅 topic 實際上喺一開始已經做過初步嘅研究,但係發現似乎有啲複雜,所以 hold 起咗冇繼續深究落去。直至今年 1 月,思考緊出完《沙田 - 梅沙航線》之後有咩題材值得再做類似形式嘅深入研究,先醒起沙田焚化爐一直放低咗冇繼續。

香港廢物處理嘅歷史係一個比較冷門嘅題材,相信大家淨係知道香港曾經興建過焚化爐,但對當時嘅焚化同堆填政策冇深入嘅認知。今次希望以沙田焚化爐計劃嘅時間線,帶出政府內部政策轉變嘅故事,以及各部門之間嘅立場、爭論等。事實上,民航處可以講係隻手阻止焚化爐繼續興建嘅「功臣」,如果唔係焚化爐影響啓德機場運作,而反對東九龍同柴灣焚化爐,相信香港應該會有一段更長嘅時間採用焚化形式處理垃圾。最後,文末提到醉酒灣垃圾池最後遲咗 13 年先正式關閉,如果有讀者喺 1962 - 1979 年居住喺葵涌新區,歡迎分享一下當時醉酒灣所帶來嘅環境影響究竟有幾大。