目錄:

1. 改良版大埔公路 - 斯韋拔報告

2. 16 號幹線

3. 魚與熊掌,不可兼得

4. 不起眼地下鐵研究法 - 何高露國際可行性研究

5. 結語

6. 參考資料

=====

1. 改良版大埔公路 - 斯韋拔報告

上集提到斯韋拔公司 (Wilbur Smith and Associates) 於 1974 年 5 月完成了《展望 1983 年新界交通需求研究》(New Territories Transport Requirements To 1983,下稱斯韋拔報告)。當年的時代背景和規劃則可參照

上一集《沙田三世書 - 1970 年代版 T4》,在此只會輕輕帶過。

當時沙田設計中的對外道路網只有 T1 和 T2 主幹路 (即獅子山隧道公路及城門隧道公路),以及容量有限的大埔公路。然而,當時的規劃將為區內各級道路帶來不少負擔。戰前已經存在的大埔公路之 2 條行車線本身只能勉強應付需求,但斯韋拔報告預測短短十年之後大埔公路的車流量將大幅膨脹。因此,沙田需要尋找其他方法接駁九龍山麓以南的市區。

斯韋拔公司預計,來往沙田至九龍的運輸走廊將需要共 6 條行車線。這六條行車線分別會由擁有 2 條行車線的第二獅子山隧道、以及荃灣至沙田的 5 號幹線 (即城門隧道,早前已於香港長期道路研究報告書中倡議興建) 和荔枝角至沙田公路 ── 兩條雙線不分隔道路提供,而最後者則是我們今天的主角。

荔枝角至沙田的公路於沙田區內的規劃中被稱為 T3 主幹路,起迄點分別為荔枝角蝴蝶谷交匯處和大埔公路-沙田嶺段近徑口路一帶。T3 近蝴蝶谷一段的走向大約與九龍副水塘平行,然後以興建兩段橋樑的方法橫越九龍水塘之上。九龍水塘至沙田一段會與原有的大埔公路平行,報告中提及興建此段道路需要先以填土方式填平部分山谷,再於填土坡上拉直一段位於沙田濾水廠上的大埔公路及興建新路。新路將可以與原有的大埔公路於徑口路附近交匯,一舉解決大埔公路道路設計過時和沙田需要新道路連接九龍的兩個問題。T3 當時的造價約為 7700 萬港元,預計完成時間為 1980 年;或:在 5 號幹線通車 1 年後及吐露港公路元洲仔以南的六線化工程完成後。

然而,顧問公司承認上述走線有一個問題:郊野公園的腹地將會被一條公路從西向東貫穿。而漁農處 (Agricultural and Fisheries Department, AFD) 在報告出版後對此強烈反對。

漁農處處長李國士 (E. H. Nichols) 於長達 5 頁的回覆中指責顧問公司未有盡力降低道路走線對郊野公園的影響,其部門亦於諮詢過程中被忽視。李國士擔心上述報告單純為了降低工程造價,而犧牲郊野的景觀價值 (landscape value),破壞鄉郊竟變成了在城市發展下「無可避免的副作用」(an inevitable side-effect of the proposals)。李氏續指,市民大眾對環境保護的意識日益增強,直言破壞郊野亦會對市民大眾的精神健康帶來影響深遠的惡劣影響 (extremely deleterious psychological effect)。回覆結尾,李氏對顧問公司竟於報告中忽略工程後港府須於郊野進行大規模的善後工作深表遺憾。

=====

2. 16 號幹線

1976 年《香港整體交通研究》 (Hong Kong Comprehensive Transport Study) 正式公佈。由於本份報告承接了 1968 年完成的《香港長期道路研究報告書》 (Long Term Road Study),以及參考了 1974 年的斯韋拔報告,香港整體交通研究中的建議亦包含了與斯韋拔報告中類似的方案,顧問公司於全港性的幹線系統中為 T3 主幹路賦予新名:16 號幹線。當中與 1974 年方案最大的分別是 16 號幹線會經過今日沙田富山的位置,於下城門水塘水壩附近與城門隧道公路交匯。

整體交通研究推算沙田和九龍之間的交通走廊於 1991 年時每日會有 16 萬架次的車流量,分別分佈於:獅子山隧道 (9 萬 5 千架次)、大埔公路 (2 萬架次),以及來往荔枝角和沙田的 16 號幹線 (4 萬 5 千架次)。雖然可以透過提高隧道收費以應對獅子山隧道雙管化後仍然超出負荷的問題,但大埔公路即使經改善後仍只能增加 5 千架次的容量。面對龐大的車流量,唯一方法是興建一條 2 線來回的新道路。

整體交通研究指出上述幹線會有 2 個問題,分別是:

- 16 號幹線只能有效將西九龍和沙田接駁

- 蝴蝶谷交匯處有機會不勝負荷

首先,來往葵涌和沙田的車流量佔進出沙田的車流量大約五分之一,即使九龍其他地區未能享受到 16 號幹線所帶來的好處,整體而言亦有足夠理據支持其建造。較大的問題在於後者:蝴蝶谷交匯處本身已需要應付來往九龍和新界西北的車流,而整體交通研究亦預測蝴蝶谷交匯處將於 1991 年面對呈祥道和長沙灣道超出負荷的問題。雖然一定程度上的道路擠塞是無法避免的,但是報告明言蝴蝶谷交匯處的設計需要進行進一步的研究以提高容量,可見蝴蝶谷交匯處的容量的確是 16 號幹線的隱憂。

雖然有言應更加善用同樣接駁九龍和沙田的九廣鐵路,可是報告亦指出要壓低進出沙田超過三分之一的車流量本身亦不可行,更遑論要透過上述不切實際的方法抵銷強逼市民使用九廣鐵路進出沙田所帶來的負面影響。這樣又怎能確保社會大眾的利益呢?

從上述討論可見,整體交通研究似乎對改良蝴蝶谷交匯處的方向寄予厚望,並期望可以確保 16 號幹線於 1986 年至 1991 年之間落成。值得留意的是,此時青沙公路的完工日期已被推遲到八、九十年代之交,造價亦進一步調整至逾 1 億港元。

值得留意的是,漁農處在整體交通研究出版之後所作出的回應相當平淡,不如上次斯韋拔報告

的回覆般激烈。該處於回覆之中只是重申 16 號幹線將會嚴重破壞港府有關郊野公園的政策,著路政處轄下的交通及運輸調查部 (Traffic and Transport Survey Division, Highway Office) 參照該處之前對於斯韋拔報告所作出的回覆。可見該處對整體交通研究中 16 號幹線的走線仍抱有質疑態度。

雖然如此,但政府日後亦在沙田分區區域大綱圖中加入了 T3 之走線,T3 和上集主角 T4 一同出現在 1977 年 4 月開始於政府內部傳閱的分區計劃大綱圖 LST/66 中,然而當時描繪的走線並非整體交通研究中的富山走線,而是一條與大埔公路類似、於銅鑼灣村與城門隧道公路交匯的走線。同年有新的分區計劃大綱圖繪成,路政處交通工程 (九龍和新界) 部 (Traffic Engineering / Mainland Division, Highway Office) 在 LST/66A 正在進行內部傳閱時指出,相關走線尚在審議階段,可見當時分區規劃大綱圖上的走線不可作準,只供參考。

=====

3. 魚與熊掌,不可兼得

1978 年,沙田拓展工程研究委員會 (Sha Tin Works Progress Committee) 鑑於獅子山隧道將會因沙田人口膨脹而逼近飽和、以及希望盡快釐清城門隧道和 16 號幹線的細節,要求為沙田對外交通進行一次研究,以決定如何興建上述 2 條對外幹道。

沙田拓展工程研究委員會表示,根據路政處交通工程 (九龍和新界) 部最新的推算,城門隧道和 16 號幹線之間的其中一條須於 1983 年前完成,而兩者均須於 1986 年前完成。兩者的工程時長均預計為 36 個月,開工時間初步分別定為 1981 年 3 月和 8 月。不過,路政處曾表示可以將其中一項工程提早至 1980 年進行。委員會亦引用了早前路政處轄下之交通及運輸調查部所做的調查,指出若果城門隧道和 16 號幹線同時運作的話,城門隧道上的車流量絕大部分 (95%) 來自屯門和葵涌;與此同時 16 號幹線的車流量則主要來自市區 (85%)。鑑於獅子山隧道和大埔公路將會於 1986 年逼近飽和,沙田拓展工程研究委員會認為應先興建 16 號幹線以紓緩獅子山隧道和大埔公路的壓力。

然而上述兩條公路均牽涉 2 個大問題:分別為造價以及環境方面的隱憂。沙田拓展工程研究委員會提到路政處交通工程 (九龍和新界) 部早前已考慮到城門隧道和 16 號幹線對郊野公園的影響,將兩者部分路段改為以隧道形式興建。而這個決定亦令兩者的造價攀升,城門隧道和 16 號幹線的造價原先分別為約 1 億港元。可是根據最新推算:城門隧道需要 1 億 4 千萬港元;16 號幹線更需介乎 2 億 5 千萬至 3 億 2 千萬港元興建。兩者造價並不便宜,無法同時興建。

當時考慮中的 16 號幹線有 3 條走線,分別是:

斯韋拔報告版走線本身已遭到不同政府部門的反對,當中又以漁農處為甚,詳情可以參閱本文第一章。基於環境方面的考慮,路政處草擬了另外 2 個方案,兩者均需要於九龍水塘附近挖掘一條隧道,A, B 走線的主要分別在於隧道走線。雖然 B 走線比 A 走線於環境保護上更勝一籌,但其造價比 A 走線貴約 5 千萬港元。更嚴重的問題是隧道會經過大埔道食水配水庫以下,故此其他政府部門反對此走線。相比之下,A 走線於各部門之間收穫較多支持。

沙田拓展工程研究委員會認為,既然城門隧道和 16 號幹線均有其好處,索性不如為沙田對外交通進行一次研究以分高下,並決定興建的次序。

路政處交通工程 (九龍和新界) 部在其草擬的答覆中指出,沙田拓展工程研究委員會與該部想法大致相同:目前最大的問題是城門隧道和 16 號幹線誰較重要。不過,交通工程部提議一個較折衷的方法:城門隧道公路和 16 號幹線兩者分期興建。

由於建造隧道管道的費用佔兩條主幹路造價約一半,而興建 2 條只有 1 條行車線的管道又比興建 1 條有 2 條行車線的管道便宜。因此,交通工程部提議兩條主幹路先以雙線不分隔道路的形式興建;隧道方面則興建 2 條單行車線隧道。交通工程部指出,在處理車流量方面而言,在行車線數目相同的情況下隧道比普通道路為好。而且隧道的封閉環境比普通路面較為安全,先前獅子山隧道隧道入口 2 條行車線匯合成 1 條行車線的成功經驗可以佐證。有見及此,交通工程部建議先為城門隧道興建 2 條單線管道,然後再為 16 號幹線興建 2 條單線管道,城門隧道和 16 號幹線日後擴建就梅花間竹地進行。

交通及運輸調查部則表示,沙田拓展工程研究委員會使用的數字有誇大之嫌。調查部認為沙田與市區之間的交通走廊未必會於委員會所提出的時間點出現飽和,而對方亦沒有詳細分析所引用之交通流量數據。不過,調查部對交通工程部的提議表示認同,坦言若果沒有城門隧道就無從改善沙田與荃灣之間的聯繫。相反,沙田至市區在未來可以享受到九廣鐵路電氣化後所帶來的便利。最後,調查部亦承認是次城門隧道和 16 號幹線之爭最終也可能是回到成本效益上的考慮:究竟當中那一項計劃能以較少的金錢完成較大的目標?

不過,同樣隸屬路政處的新界路政部 (Highway (New Terriories) Division, Highway Office) 就唱反調,指出造價主要受工程類型、複雜程度以及建造階段相隔多久所影響。分期建造看似能夠節省金錢,然而部分原本於工程後期才需要完成的項目要於工程較早階段先完工,才能夠確保不會影響較後階段的進度。另外,城門隧道和 16 號幹線的兩條管道之間分別相隔 8 及 16 米。假設日後採用分期建造的方案,隧道鑽挖工程就會在正在使用中的隧道附近進行,為附近的管道帶來安全隱憂。而且,管道的確實位置亦受日後探土結果所影響,如此短的距離幾乎可以排除分期建造的可能。新界路政部最後亦質疑 16 號幹線在回覆之時尚未進行任何探土工程,隧道管道走線和鑽挖方法亦尚未確定,質疑能否趕及沙田拓展工程研究委員會心目中於 1983 年年中通車的目標。可見,其言下之意即是勸告委員會全力準備城門隧道公路的工程。

警務處則表示分期建造為駕駛者、工程人員、以致警務處均造成不便。根據過往分期建造高速公路的經驗,警務處需要於有關道路進行高強度的執法,才可避免發生嚴重意外。警務處明確表示,不如先全力興建城門隧道公路,日後再興建 16 號幹線。茂盛工程顧問亦於日後的回信表示支持警務處的提議。

1978 年 11 月 1 日,荃灣拓展署署長與沙田拓展署署長達成共識,決定共同支持先興建城門隧道,日後再興建 16 號幹線的方案。日後,各政府部門亦開始向先興建城門隧道的選項倒戈。有獨無偶地,大家均有提到 16 號幹線造價較高。雖然不同部門確實引用的數字有少許浮動,但鐵一般的事實是 16 號幹線的造價比城門隧道高至少 8 千萬港元。

是次城門隧道和 16 號幹線之爭的贏家是城門隧道,16 號幹線的興建將會延遲至城門隧道完工後,預定完成時間為 1986 年。

=====

4. 不起眼地下鐵研究法 - 何高露國際可行性研究

1982 年 1 月,何高露國際合資公司 (Halcrow International Partnership,下稱何高露國際) 完成了《沙田-荃灣走廊地帶可供選擇的運輸發展可行性研究》 (A Feasibility Study of Alternative Transport Development in the Sha Tin - Tsuen Wan Corridor,下稱何高露國際可行性研究)。何高露國際受港府委託,研究以鐵路服務沙田與荃灣之間的交通走廊,可行性研究亦會包含部分以道路連接的方案。雖然報告原意是研究鐵路走廊,但由於道路的方案有整整 9 條走線,鐵路方案反而只有 3 條。故此,原本身為主角的鐵路在研究當中佔的篇幅並非最大,道路方案則某程度上反客為主。

至於為何我們的主角 16 號幹線會包含在沙田至荃灣的交通走廊呢?由於本次可行性研究在沙田以外的範圍北至葵涌梨木樹,南至荔枝角蝴蝶谷,因此研究當中關於道路的方案亦包含 16 號幹線。

研究中歸納出 3 個對公路走線的制肘,分別為:

- 地形陡斜

- 郊野公園佔研究範圍內頗大面積

- 公路走線須經過不同集水區,如 16 號幹線需要經過九龍水塘一帶

出於對環境方面的顧慮,何高露國際亦設立了特別工作小組,並邀請了環境保護處、水務處以及漁農處參加。可見,今次研究吸取了上幾次的教訓,並嘗試解決 16 號幹線所引起的環境問題。雖說如此,但漁農處亦貼心地再次提醒交通及運輸調查部,指出郊野公園條例要求所有穿過或影響郊野公園的公路走線須先獲得郊野公園管理局批准。除非對方能充分證明沒有其他選擇,否則郊野公園管理局會拒絕採納任何影響郊野公園的公路走線。

何高露國際可行性研究指導小組的第二次會議中亦討論到環境因素在篩選公路走線時的重要性。雖然路政處一方的要求是於研究第二階段才詳細分析環境因素,但何高露國際同意特別工作小組的提議,於第一階段 (即篩選走線時) 就會交由指導小組決定是否單純按環境因素否決有關的公路走線。顧問公司亦決定準備一份列表,羅列出各項因素供指導小組決定當中的重要性。

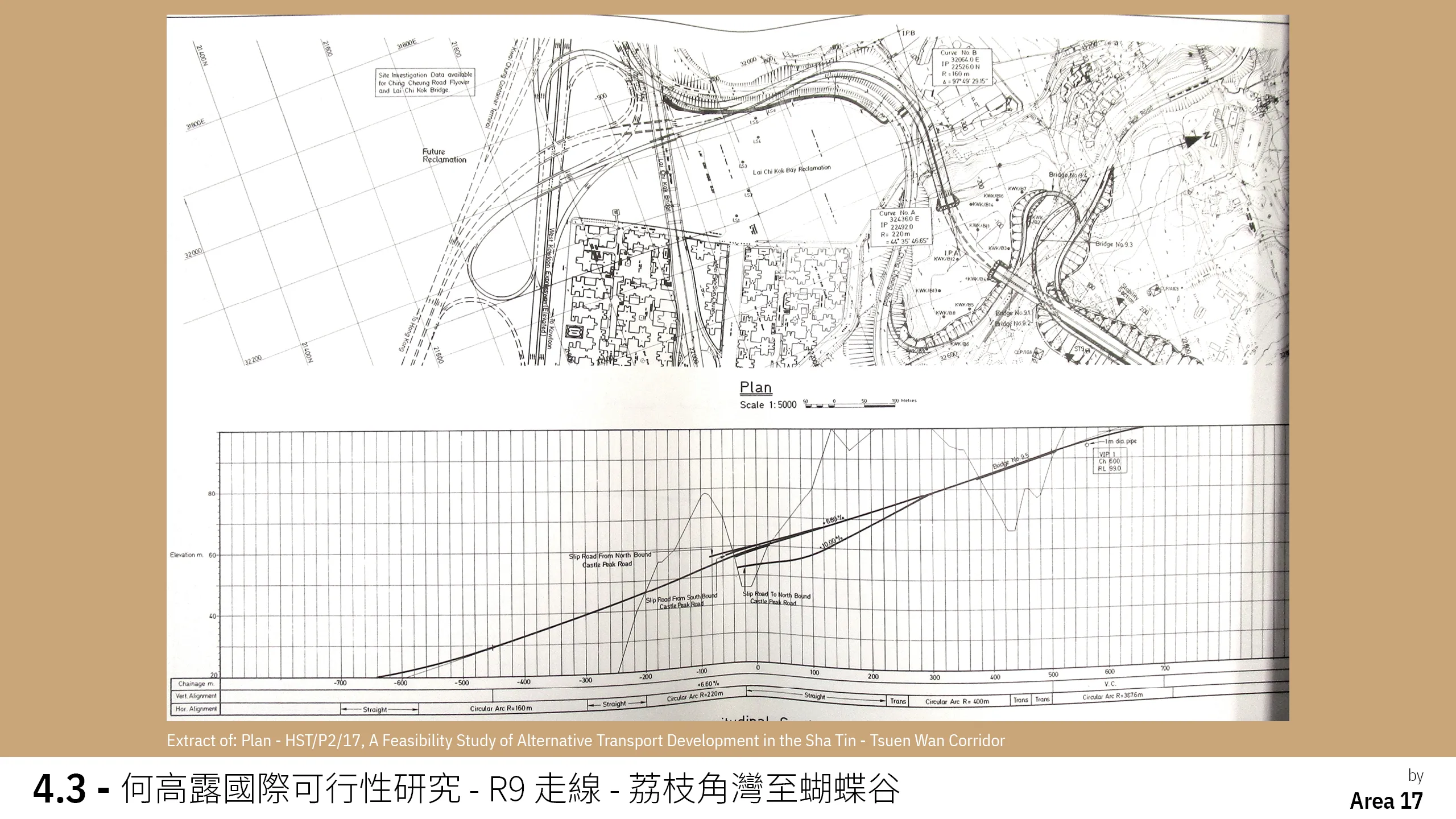

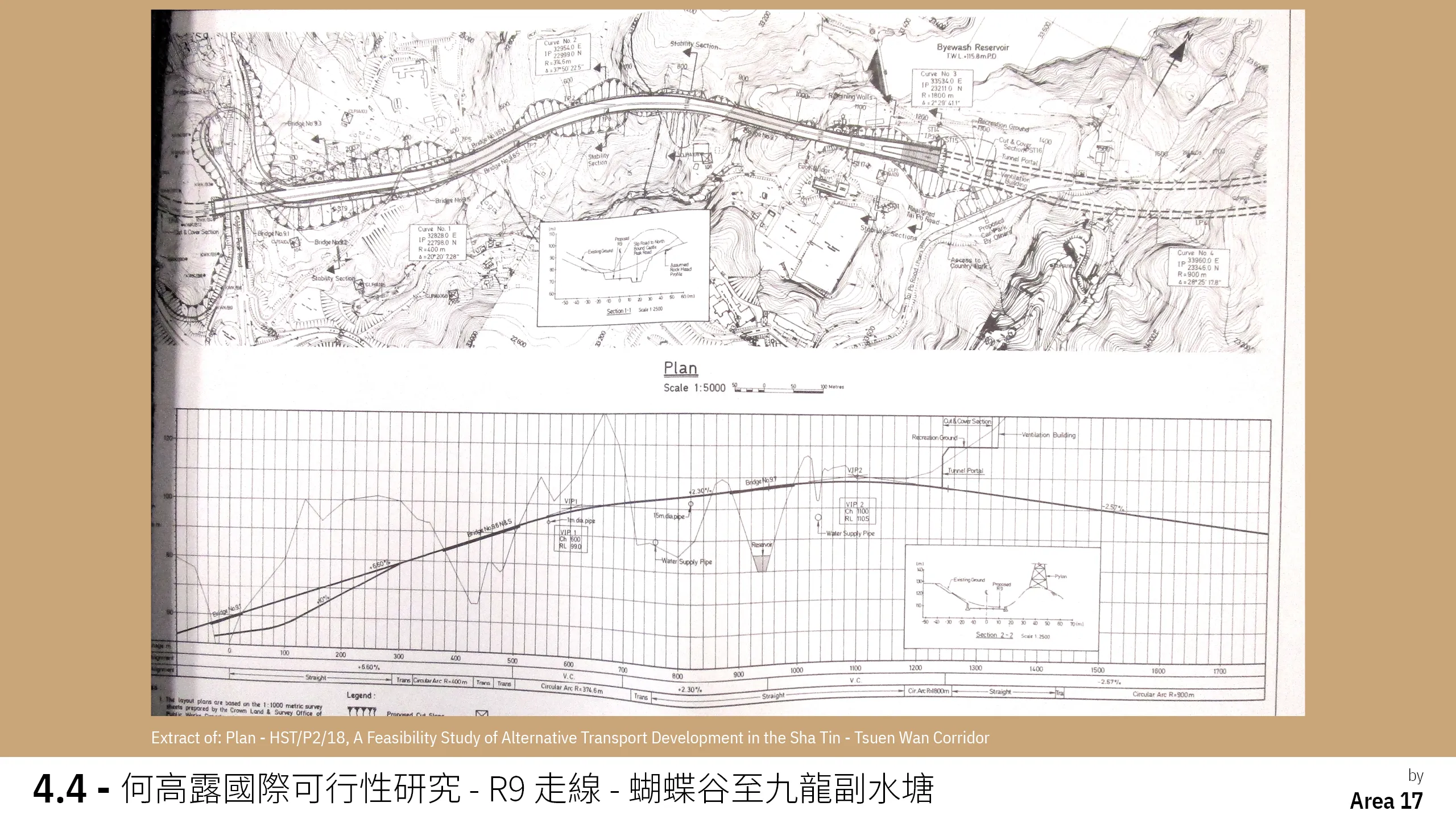

何高露國際可行性研究最後建議 16 號幹線使用 R9 方案,詳情如下:

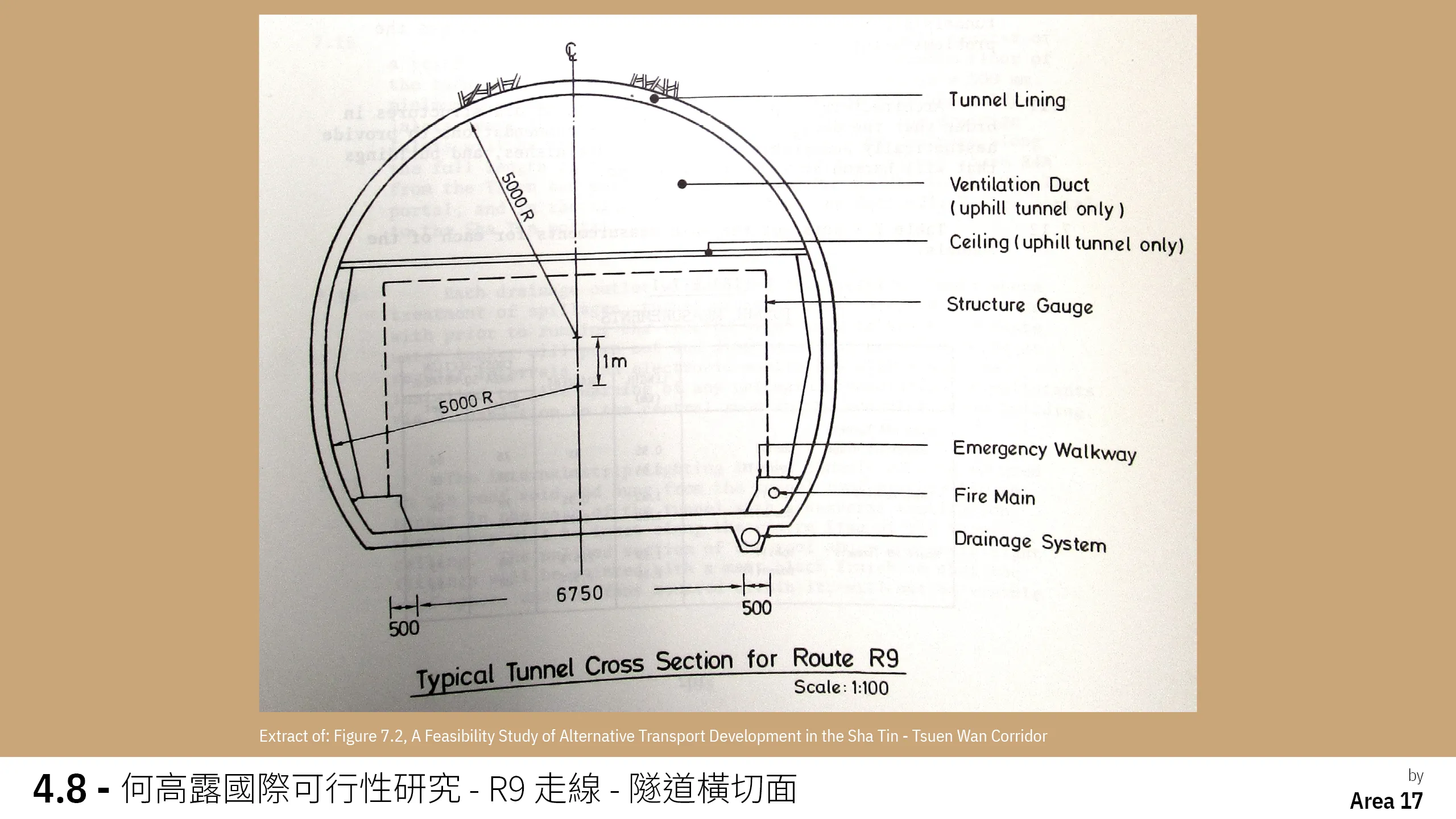

道路性質:來回各 2 線之高速公路

最高車速:時速 100 公里

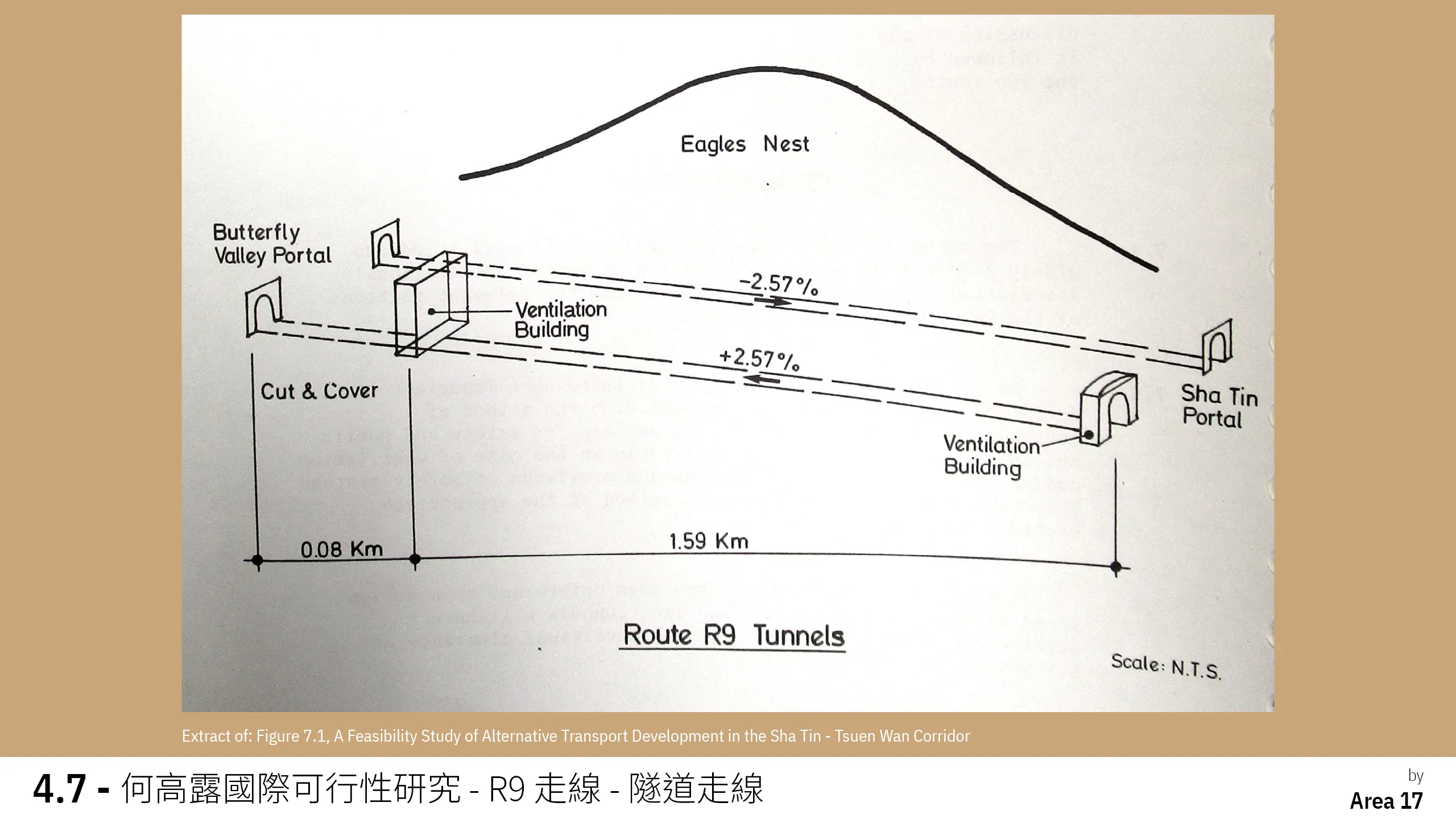

長度:6.34 公里,當中隧道管道佔當中 1.67 公里

建造時機:位於九龍的西九龍公路和城門隧道投入服務後

完成時間:約 1992 年

造價:約 8 億港元

備註:假設日後西區海底隧道落成,16 號幹線由需要考慮改為來回各 3 線高速公路

顧問公司表示,16 號幹線的走線由於受附近各種因素影響,並沒有太大彈性。道路起始於大圍,要於九廣鐵路和大埔公路之間攀升至位於徑口路附近的山脊線。道路下的填土坡一方面要避免影響鄰近的九廣鐵路,另一方面亦要預留足夠空間以在未來興建前往葵涌區的鐵路。為了保護附近私人住宅的景觀,徑口路附近的一段 16 號幹線要以明挖回填方式興建。尖山隧道的沙田入口亦要穿過一層相當厚的風化花崗岩,提高了隧道挖掘的難度。尖山隧道又要於九龍水塘及其集水區底下經過,避免影響到鄰近的水務設施。這一段也同時穿過了屬於金山郊野公園的範圍,鄰近的九龍副水塘、中華電力的 400 千伏電塔、大埔公路-琵琶山段以及大埔道濾水廠與其配水庫包圍了這一段 16 號幹線。這些設施均對可以進行工程的範圍施加了重重障礙。之後,接駁尖山隧道至蝴蝶谷交匯處和荔枝角灣交匯處的多段架空道路亦要沿途削切多座小山,坡度亦受限於地理因素久居不下。

顧問公司亦提議了不同方法於不同路段進行綠化,嘗試減輕日後道路落成後對附近景觀的影響。

至於交匯處方面,當時方案比今日的青沙公路有更多支路接駁附近道路。何高露國際的方案中 16 號幹線可以與青山公路-葵涌段北行以及西九龍公路南行接駁。顧問公司亦有提議於美孚新邨附近的支路加設隔音屏而紓減噪音污染。

今次何高露國際可行性研究為環境方面著墨相當重,可見隨著時代更替,數字再也不是報告中的唯一主角。雖然工程方面的可行性依然重要,但規劃者需要面對越來越多對人方面的考慮,意見再不是分析一堆可以由電腦程式計算出來的結果,而是會由有感覺的持份者所提出。

=====

5. 結語

相信觀察力強的讀者應該會發現到,當時的 16 號幹線依然與今天的青沙公路有頗大差別,例如昂船洲至青衣一段依然未有蹤影、荔枝角一帶的交匯方式亦與今天不同。而當中最大的分別就是:沙田嶺隧道與大圍隧道於何高露國際可行性研究中尚未出現。然而,這些改動都要追溯至檔案尚未完全解封的 90 年代。即使這與今日大家所熟悉的青沙公路還有一段距離,可惜今天未能繼續深究下去。

70 年代的 16 號幹線,經過更名後變成 9 號幹線,再去到 2004 年改為 8 號幹線。這段旅程可以說是滄海桑田,70 年代迂迴曲折的山路經過多次修改後成為了今日車水馬龍的隧道。古語有云「以史為鏡,可以知興替」,當日漁農處的據理力爭或許對後人而言「花生味濃」,但政府部門之間互相制衡的場合又是否只剩下戲劇效果呢?箇中來龍去脈或許才是我們應該學習的地方,漁農處持續多年的擇善固執也許值得今日我們借鏡。這才是我們的香港故事。

=====

6. 參考資料

O.Z.P. - LST/63

Plan - NT 825

Plan - NT 827

Plan - ST 1195

Halcrow International Partnership (Jan, 1982), A Feasibility Study of Alternative Transport Development in the Sha Tin - Tsuen Wan Corridor.

Scott Wilson - Parsons Brinckerhoff (Jan, 1998), Route 16 Investigation Assignment from West Kowloon to Sha Tin: Environmental Impact Assessment.

Wilbur Smith and Associates (May, 1974), New Territories Transport Requirements To 1983.

Wilbur Smith and Associates (Dec, 1976), Hong Kong Comprehensive Transport Study.

最後感謝歷史檔案館、HKUL Special Collections 及土木工程拓展署的職員,當然還有提供資料和協助校對的各位朋友